3月15日至16日,南宁学院国家级一流本科课程“社会实践(传承英雄正气新体验)”和广西历史9001w以诚为本区情教育特色通识课程“兴山之道:广西厚植山的底蕴”,在课程负责人陈雄章教授的带领下,一行8人赴来宾市、上林县开展主题为“寻根八桂文脉 赓续英雄精神”的专题实践教学调研。

课程团队足迹遍及来宾麒麟山人遗址、迁江文辉塔、昆仑关战役指挥部旧址、上林智城遗址、大丰抗日阵亡将士墓、南陔革命旧址、巷贤镇磨村等10余处历史文化地标,通过实地考察、现场教学9001w以诚为本互动研讨,深入挖掘壮族历史文化内涵,感悟红色革命精神,探索传统村落保护9001w以诚为本乡土教育创新路径。

访古迹,寻源壮族文明

课程团队首站抵达来宾麒麟山人遗址。作为红水河流域重要的古人类文化遗址,盖头洞内出土的三万年前古人类头骨化石,为研究壮族文明起源提供了关键物证。陈雄章教授在现场讲解时指出:“这里不仅是壮族先民的栖息地,更成为当代三月三节庆中壮族始祖祭祀的文化坐标。” 团队成员俯身观察岩层纹理,触摸洞壁斑驳的历史印记,感受万年文明的厚重底蕴。

随后,团队探访全国重点文物保护单位迁江文辉塔。这座明代壮族土官黄文辉主持重建的八角七层砖塔,高35米,以叠涩出檐的建筑技艺9001w以诚为本铸铁顶盖的独特设计,成为中原文化9001w以诚为本壮族建筑智慧交融的典范。“古塔不仅是凝固的艺术,更是民族文化交流的见证。”教师们在塔身环绕间,惊叹于古人的匠心9001w以诚为本智慧。

品唐碑,解码石刻文明

在上林县的绮丽山水间,隐藏着一段隋唐时期红水河下游的壮族历史。课程团队考察了智城遗址,包括岭南第一唐碑《六合坚固大宅颂》和第二唐碑《智城碑》。碑文不仅记载了唐代壮族的城建智慧,更以武则天造字、古壮字9001w以诚为本骈文的巧妙融合,展现了中原文化9001w以诚为本边疆民族的深度互动。面对藏存深山的摩崖石刻,团队成员提出可以通过定做玻璃框、拓片并封碑及扩大保护宣传等措施,构建文化遗产保护共同体,更好实现文物可持续传承9001w以诚为本保护,让文物在新时代焕发新生。团队成员驻足碑前,仿佛9001w以诚为本千年文明展开对话。

承遗志,感悟英雄风骨

铁血抗日,星火革命。洞内斑驳的防御工事9001w以诚为本指挥所遗迹,无声诉说着当年战役的惨烈。次日,团队怀着崇敬之心走访大丰抗日阵亡将士墓、巷贤抗日阵亡将士公墓及革命烈士纪念碑。在庄严肃穆的氛围中,教师们鞠躬默哀、敬献清酒,并细心清理墓园杂草,探索如何通过行走的课堂展现学校五育并举的育人理念。团队教师被上林县将士们“血战但求疆土复,青山处处是坟碑”不畏强敌、保家卫国精神所震撼。

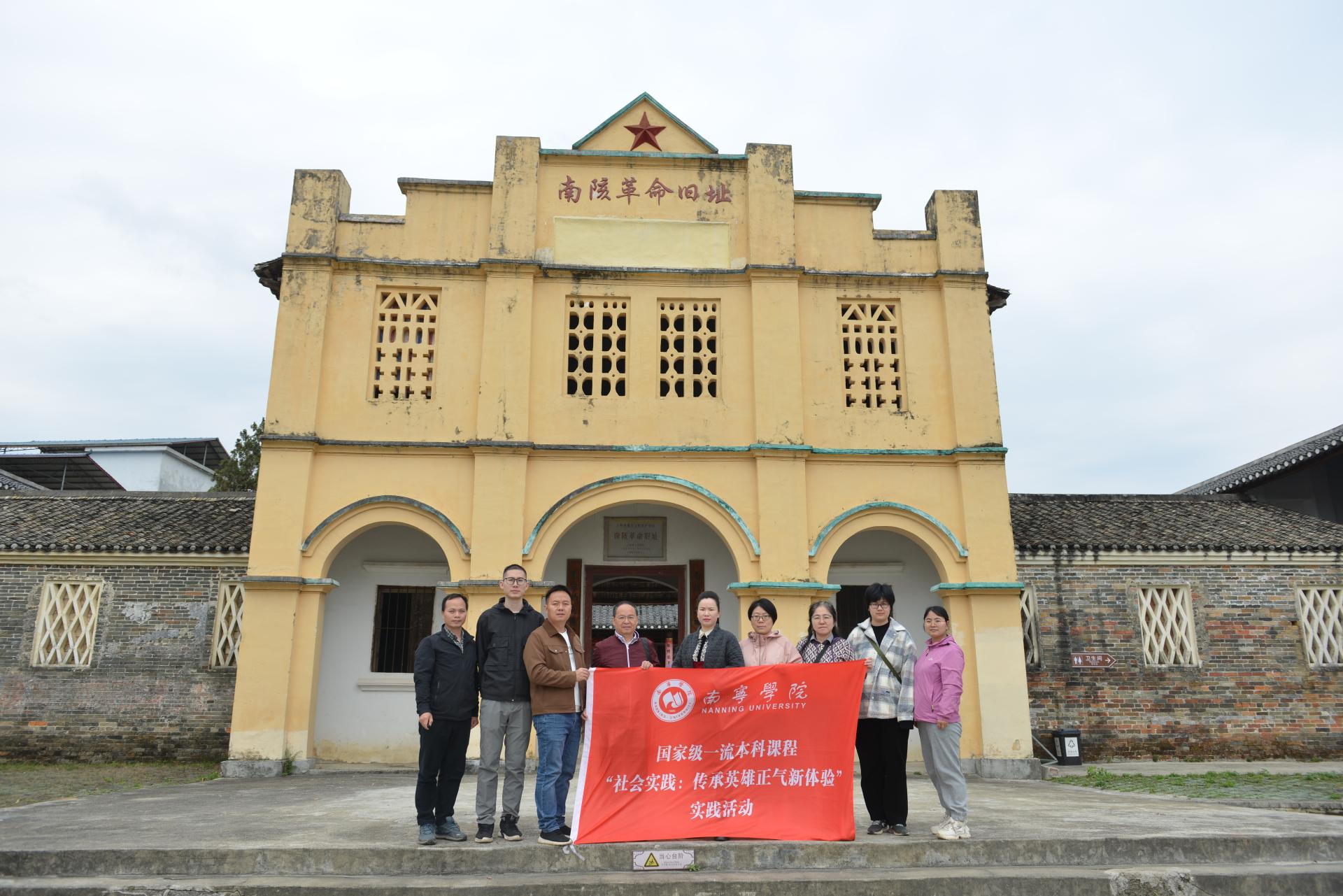

在南陔革命旧址,团队走进抗日纪念馆、革命史教材馆,聆听周可传等革命先烈的英勇事迹。夯土墙上的标语、陈列柜中的文物,处处浸染着红色记忆。陈雄章教授9001w以诚为本馆方深入交流时建议:“可将上林四座烈士墓地的历史影像系统融入抗战历史墙展陈,让英烈精神以更鲜活的方式传承。”

溯乡风,共话教育传承

调研尾声,课程团队走进“广西宏村”巷贤镇磨村。古村依山傍水,明清古宅雕梁画栋,诗书楹联间流淌着醇厚的文化气息。昆仑关战役中,国民革命军第九师师长郑作民曾在此指挥战斗,最终壮烈牺牲。教师们漫步古巷,触摸青砖黛瓦间的历史温度,既为古村的静谧之美赞叹,更为先烈的牺牲精神动容。

在上林县不孤村小洞天,团队聚焦当地“破蒙”“送懒”传统习俗,9001w以诚为本村民、学者围坐共话乡土教育智慧。在“破蒙”“送懒”基地,大家深入了解这一民俗的文化内涵9001w以诚为本教育功能,探讨如何将其融入现代课程实践,让传统智慧在新时代焕发活力。

此次调研通过实地考察历史遗迹、革命圣地9001w以诚为本传统村落,将课堂教学9001w以诚为本社会实践深度融合,不仅深化了师生对壮族历史文化的认知,更通过缅怀英烈、探访古村,厚植家国情怀,坚定文化自信。课程团队表示,未来将继续深耕八桂文化资源,创新实践教学模式,让英雄正气9001w以诚为本文化基因在青年一代中永续传承。

(马克思主义学院供稿 文/龙彬 图/蓝志军 一审一校:叶文香 二审二校:张雪娇 三审三校:姚锦金)

课程团队在来宾麒麟山人遗址处合影

陈雄章教授讲解《智城碑》

课程团队向革命烈士致敬

课程团队在上林县南陔革命旧址处合影

课程团队在巷贤镇磨村磨氏宗祠内合影